脳卒中の予防とリハビリテーション

Healthcare

監修:竹内 昌孝 先生

脳卒中の後遺症

脳卒中によって脳に与えられたダメージは、後遺症として残ってしまうことが少なくありません。

症状はダメージを受けた脳の部位によりさまざまで、麻痺などの身体的な障害だけでなく、精神的な障害で目立ちにくいものもあります。

-

運動障害

おもに身体の片側(手・足)が麻痺して動かせなくなる。脳が損傷した箇所と反対側の身体に生じる。

-

感覚障害

触覚や痛覚の異常。感覚が低下する場合と、反対に過敏になる場合がある。

-

構音障害・失語症

言葉の異常。呂律がまわらない、言葉がでてこない、理解できないなど。

-

視野障害

物が二重にみえる(複視)、視野の片側がみえなくなる(半盲)。

-

嚥下障害

食べ物がうまく飲み込めない。

-

高次脳機能障害

思い出せない、新しいことが覚えられない「記憶障害」、注意力・集中力が低下する「注意障害」、物事に対して段取りをつけて効率よく進めることができない「遂行機能障害」など症状はさまざまで、それらが重複する場合も多い。

脳卒中後のリハビリテーション

後遺症の症状を少しでも軽くするためには、早い段階からリハビリを行うことが推奨されています。治療を行った病院を退院してからも継続的に続けていくことも重要です。

| 時期 | 発症 急性期 | 2週間~ 回復期 | 3-6ヶ月~ 生活期 |

|---|---|---|---|

| 場所 | 治療した病院 | リハビリ病棟・専門施設 | 自宅 |

| 目的 | 機能低下防止 | 機能回復 | 機能維持・生活の質向上 |

| 内容 | 生命維持を最優先し、脳の損傷の拡大を抑制するための治療が行われます。 | 急性期の治療が終了し安定してきた後、身体機能や日常生活動作の回復を促進するためのプログラムが行われます。 | 病院やリハビリテーション施設から退院し、日常生活を再開する期間。回復期で改善した身体機能を維持しながら、日常生活、社会生活を推進していきます。 |

脳卒中相談窓口

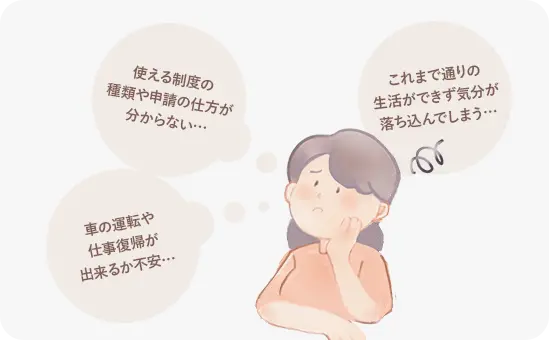

脳卒中は再発や後遺症などの不安を抱えながら生活していく患者さんが少なくありません。

急性期、回復期、維持期においてそれぞれ異なる医療施設・チームが担当していく中で患者さんはご自身が抱える疑問や悩みについての相談先に困ることがあります。そんなときに頼りになるのが、脳卒中相談窓口です。

脳卒中相談窓口は、2022年に全国200以上の一次脳卒中センター(PSC)コア施設に設置され本格的に稼働が始まりました。医師、看護師、リハビリ専門職や医療ソーシャルワーカー、管理栄養士など多職種が連携し、包括的な相談支援で患者さんやそのご家族をサポートしていきます。

主な相談内容

-

食事内容やお薬についてなど再発・合併症予防に関すること

-

介護保険申請・在宅介護など福祉サービスに関すること

-

身体障害者認定システムに関すること

-

通所・訪問リハビリテーション、装具に関すること

-

治療と仕事の両立支援

-

医療費の支払いなど経済的、心理的、社会的な心配ごと

24時間365日体制で地域急性期診療の中核を担う 一次脳卒中センター(PSC:Primary Stroke Center)

「一次脳卒中センター(PSC:Primary Stroke Center)」とは、地域の医療機関や救急隊からの要請に対して、24時間365日脳卒中患者を受け入れ、急性期脳卒中診療担当医師が、患者搬入後可及的に速やかに診療(t-PA静注療法を含む)を開始できる施設です。日本脳卒中学会が定める認定要件を満たす施設が一次脳卒中センター(PSC)の認定を受けることができます。

さらに専門医の数や治療実績などの条件を満たすと「一次脳卒中センター(PSC)コア」施設として認定されます。コア施設では脳卒中相談窓口の設置が義務付けられています。

脳卒中の予防・克服十か条

脳卒中は高血圧や脂質異常、糖尿病などの生活習慣病といわれる危険因子の治療や、生活習慣の管理で予防できる病気です。また発症後は、再発予防のためのリハビリや治療を継続していくことも重要です。

脳卒中 予防十か条

-

1. 手始めに 高血圧から 治しましょう

-

2. 糖尿病 放っておいたら 悔い残る

-

3. 不整脈 見つかり次第 すぐ受診

-

4. 予防には たばこを止める 意志を持て

-

5. アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒

-

6. 高すぎる コレステロールも 見逃すな

-

7. お食事の 塩分・脂肪 控えめに

-

8. 体力に 合った運動 続けよう

-

9. 万病の 引き金になる 太りすぎ

-

10. 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ

脳卒中 克服十か条

-

1. 生活習慣: 自己管理 防ぐあなたの 脳卒中

-

2. 学ぶ: 知る学ぶ 再発防ぐ 道しるべ

-

3. 服薬: やめないで あなたを守る その薬

-

4. かかりつけ医: 迷ったら すぐに相談 かかりつけ

-

5. 肺炎: 侮るな 肺炎あなたの 命取り

-

6. リハビリテーション: リハビリの コツはコツコツ 根気よく

-

7. 社会参加: 社会との 絆忘れず 外に出て

-

8. 後遺症: 支えあい 克服しよう 後遺症

-

9. 社会福祉制度: 一人じゃない 福祉制度の 活用を

-

10. 再発時対応: 再発か? 迷わずすぐに 救急車

日本脳卒中協会作成(外部サイト:公益社団法人 日本脳卒中協会 jsa-web.org)

監修ドクターからひとこと

脳卒中は多くが突然の出来事であり、患者さまご本人だけでなく家族や周りの人々にも影響をあたえます。

脳卒中になってしまうと、年齢や重症度によって異なりますが、在宅生活が可能となるのは5割程度であり、介護が必要となる病気の第1位と言われています。ほとんどの患者さまがリハビリテーションを専門とした回復期リハビリテーション病院に転院し、早期のリハビリテーションを始める必要があります。発症から2週間以内のリハビリテーション専門病院への転院が推奨されています。

そういった現状から、急性期の病院には、脳卒中相談窓口が設置されています。リハビリテーション病院の紹介から在宅生活での介護・福祉サービス、金銭的問題など、ご家族への疑問や負担を軽減するために、積極的に相談窓口をご利用いただくと良いでしょう。

また、本文中にもある通り、脳梗塞や脳出血を起こす患者さまのほとんどは、高血圧、糖尿病および高脂血症の基礎疾患が無治療もしくはコントロール不良であることが多いです。脳卒中は、基礎疾患をきちんと管理することで予防が可能となります。もうひとつ重要な点として、くも膜下出血の原因である脳動脈瘤の発生は遺伝性であることから、くも膜下出血を発症されたご親族は脳ドックの受診を強くおすすめします。

脳卒中は再発しやすく、再発するとほとんどの患者さまは在宅生活が困難となってしまいます。そのため、基礎疾患をしっかりコントロールすることが重要です。また、加齢にともなう筋力低下を予防するためにも、永続的なリハビリテーションが必要です。

最後に、脳卒中は身近で恐ろしい病気のひとつですが、予防可能な疾患です。

ぜひ脳卒中についての知識を深めるとともに、今できることを考えていきましょう。